自宅で療養しながらの抗がん剤治療と放射線治療

手術後は「パクリタキセル療法」を実施することになった。これは手術前に投与した抗がん剤と同じタキソールを週1回、計8回投与する療法で、1回目の投与はすでに退院の前日に実施している。成田氏は自宅でもなるべく入院時の時間帯に生活習慣を合わせるように心がけ、23時には就寝し、睡眠時間を7時間30分確保するよう努めた。退院翌日、首筋に小さな腫れ物ができているのに妻が気付く。実は退院前日に成田氏自身は気付いていたのだが、妻が心配したこともあり、念のため病院に相談の電話をかけたところ、経過観察ということになった。幸い数日後に転移の可能性はないと医師の太鼓判をもらったが、がんの転移を気にしながらの生活では、ちょっとした体の変化が気になってしまう。

■2019年11月27日

12時、甲状腺専門病院に到着。予定通り抗がん剤を投与。

■2019年12月4日

術後3回目の抗がん剤投与のため病院へ。ところが、抗がん剤の副作用による白血球(特に好中球)の減少が著しく、この日の抗がん剤投与は中止となってしまう。「投与量の調整を図ってはいたそうだが、私自身の体力の減退のせいか、効きすぎてしまったようだ」。

■2019年12月11日

好中球の値が元に戻ったため抗がん剤投与を再開することができた。投与はあと5回。最終回は年明け1月22日の予定。

3回目の抗がん剤投与は中止になったものの翌週には再開でき、退院後の体調は概ね良好だ。この頃から、成田氏は日々の体調や治療経過の記録のために主にスマートフォンのメモ機能を活用し始める。いつでもどこでも手元で記録でき、コピー&ペーストで多種類のアプリによるシェアが可能なので使い勝手が良いという。起床時間、気温、体温、体重、血圧、脈拍、体調、診断結果といった内容をSNS等で家族や友人・知人と共有している。12月半ばには自宅でデスクワークを再開するほどに回復し、穏やかに2020年の正月を迎えることができた。このあと1月22日には8回目の抗がん剤を投与、パクリタキセル療法を終え、2月からは放射線治療が始まる。

■2020年1月2日

「お陰様で、無事に、正月を迎える事ができました。今年は年男なので、頑張ります」。抗がん剤の副作用は手足の痺れ。疲れやすく、動くとすぐに眠くなってしまうのも副作用か。

■2020年1月22日

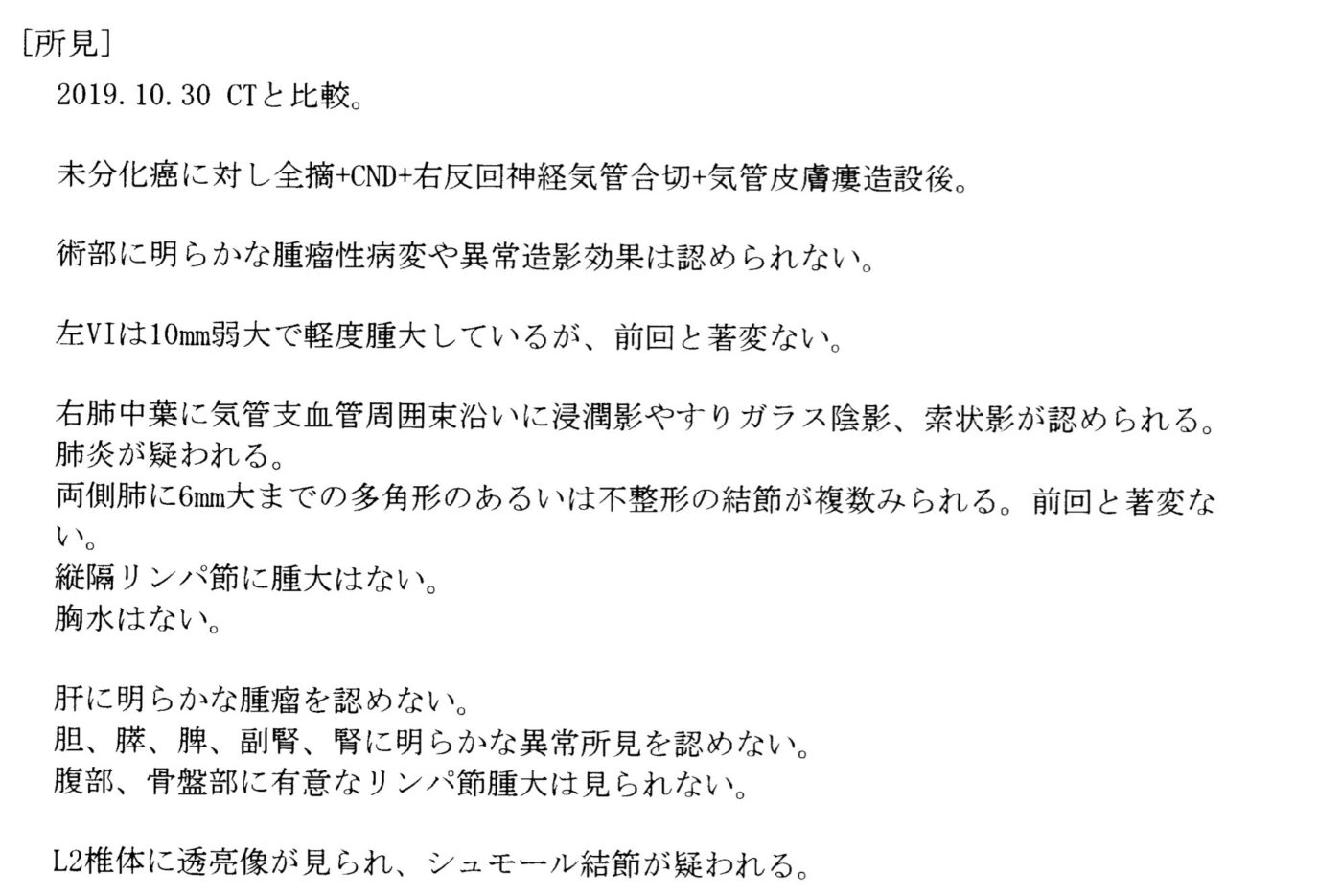

8回目の抗がん剤投与(最終回)。主治医によるCT検査の判定では転移は認められない。今後は放射線治療を受けるため、CT画像は放射線科医にも見てもらうことになった。放射線治療は通常30〜45日、詳細は1月末に放射線科の担当医と決める。気管皮膚瘻については、がん転移の確認のため2年の経過観察が必要で、その後、皮膚移植などにより塞ぐという治療方針。花粉症薬は地元の耳鼻咽喉科で処方してもらって問題ない。ハイドロサイトADプラスとハイドロコロイド絆創膏は処方できない。

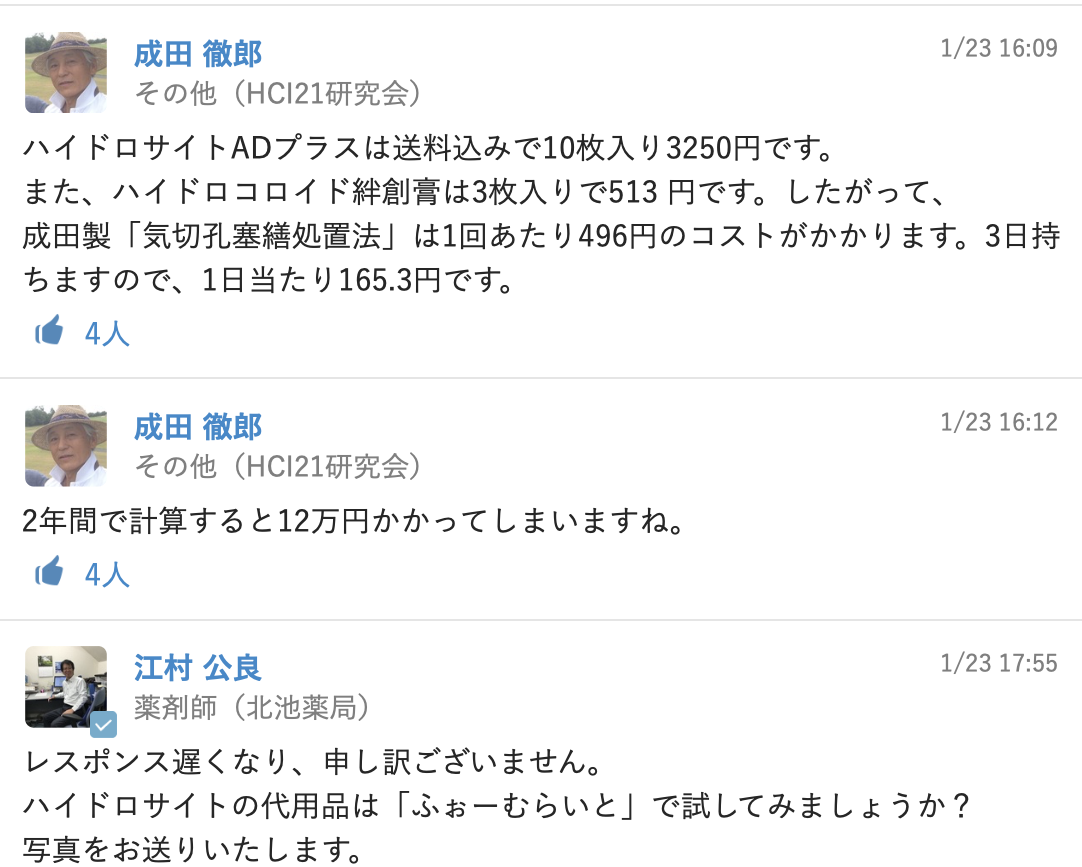

ここに記載した「ハイドロサイトADプラスとハイドロコロイド絆創膏」というのは、褥瘡の処置などに使われる医療用の創傷被覆・保護材と絆創膏のこと。手術後、気管に孔が空いていることによる弊害(誤嚥しやすい、咳払い・うがい・鼻かみがしにくいなど)がQOLを低下させていたことから、成田氏は改善のために試行錯誤していた。退院時に看護師から教わった“声坊主”もいいのだが、手で押さえていなければならないのでいささか不便である。そこでガーゼや絆創膏様のものを貼っておけば良いと考え、調べて見つけたのがこの「ハイドロサイトADプラスとハイドロコロイド絆創膏」だ。個人でも入手はできるが費用がかかる(成田氏の概算によれば年間6〜7万円かかる)ので、保険適用で処方できないかどうか主治医に打診したが、皮膚科がない、在庫リストになくオーダーできない、という理由から処方できないとのことだった。それでも成田氏は諦めずに安価な代替品はないか、保険適用になる方法はないか、知人の看護師や薬剤師にMCSで相談した。その結果、代替品の候補が見つかったので目下トライアル中である。

■2020年1月29日

甲状腺専門病院を訪れ放射線治療の問診。放射線科の担当医から治療方針を提示された。次週2月5日から30日間、土日祝日を除く毎日5〜10分、首まわりに放射線を照射する。この日は固定具(放射線照射中に頭を固定するための器具)を作り、CT撮影をして終了。「帰りに友人夫妻とスペイン料理の店に行った。帰宅23時」。

■2020年2月5日 放射線治療開始

放射線治療1回目。先週作成した固定具をつけるが位置合わせに手間取り「約20分じっとしているのが大変です」。放射線治療はリニアックという機械によるもの。照射自体は痛くも痒くもないが、副作用として倦怠感、食事が飲み込みにくくなる、味を感じなくなるなど様々な報告があり、個人差も大きい。「さて、私はどうなるのでしょうか。今のうちに甘いものや美味しいものを食べておきます」。

■2020年2月6日

放射線治療2回目。固定具をつけて上半身を拘束され約20分間、気管孔があるため痰や咳を堪えるのが大変。「実質時間は5〜10分だったのでしょうが、苦しかったです。QOL最低!!」。抗がん剤最終投与から15日経ったが、両手足の痺れなど副作用は続いている。この日の歩数は1万2000歩。毎日の運動は風呂上がりの股関節ストレッチと、左の変形性膝関節症治療のためのスクワット80回。「パクリタキセルの副作用に対抗するには、運動しかない!」

■2020年2月18日

抗がん剤最終投与から27日、手足の痺れは少なくなったが、まだ副作用は残る。放射線照射(8回)の副作用はまだない。QOLは10段階評価で「5」、主に気管孔があることによる弊害(咳き込み、痰や鼻水が出やすい、喉の違和感)。

放射線治療を始めてからは連日通院するため、気になることはその都度、医師や看護師に直接聞くことができるようになった。例えば事前に説明されていた副作用のほか、口腔内への影響について若干の懸念が生まれたが、医師に確認することで不安は解消されている。しかし、気管皮膚瘻への対処については制度や慣習の壁に阻まれている状況だ。

患者になって初めてわかった大切なこと

医療ITの専門家として長年医療界に関わってきた成田氏は、以前からICT活用の遅れなど医療介護現場の課題については幅広い知見があった。その成田氏ががん患者になってからの率直な思いをぜひ聞きたいと考え、対面とメールにより取材した。

まず、患者になって思ったことについては、「患者にならなければ、患者のことはわからないのではないか」と述べ、次のエピソードを例に挙げた。友人の末期がんがわかった時に成田氏がしたことは「早期に受診を勧められなかったことを自戒し」「なぜがん検診を受けなかったのかと本人・家族に詰問し」「最高位と言われる専門病院の院長に依頼状を書き、最高の治療が受けられるよう懇願する」ことだった。しかし患者になった今、本当にそれでよかったのかと自問している。「本人の希望ではなかったかもしれないからです。私が良かれと思ってとった行動は、実は自己満足のためだったのかもしれない」(成田氏)。“病気や医療のことがわかっている”ことと、“患者のことがわかる”ことは、必ずしも同義ではないということだろう。

そして、今の医療現場ではインフォームド・コンセントが形骸化しているのではないかと懸念する。疾患や治療に関する情報提供に加え、患者が何を望んでいるのか、その気持ちを分かった上で、伝える内容と話し方を考えることも必要なのではないかと感じたという。成田氏の場合は自分から積極的に聞いたため、主治医も丁寧に答えてくれたのでよかったが、そのような患者ばかりではない。患者は医療に関しては素人なので、主治医の伝える情報がすべてである場合が少なくない。そして、がん患者の場合、初めて治療方針を選択する段階で、すでにACPが始まっていることもあるはずだ。「標準治療とそうでない治療にどんな違いがあるのか、単なる確率論を言われても納得できません。終活を考えなければならない場面なのだから、もっと知りたい!しっかり教えてよ!と言いたくなります。余命宣告された人が医療・介護・福祉サービスに期待することは、納得するまでインフォームドされることなのではないでしょうか」。

もう一つ、成田氏が強く訴えているのは患者のQOLの重要性だ。退院後の2020年1月12日、20日のブログでは「甲状腺未分化がん治療でのQOLとは」と題して考察を述べている。がんと診断されてから体の状態について毎日のように記録していたことは前述したが、それも自身のQOLを定義する必要があるとの考えから始めたことだった。しかし後になってこの経過観察を見ても体調の変化はほとんどなく、本人曰く「がんに罹患している気分ではない」。そこで気づいたのが「QOLを測る要素としてもっと大切なのは心の状態なのではないか」ということだ。今は心の状態を客観的に測る方法を模索している。手術後の成田氏のQOLについて言えば、最大の問題は気管皮膚瘻への対処だ。自分で編み出した対処法によって楽になりストレスが軽減したが、絆創膏を貼ったまま放射線治療ができないなど、不自由を感じていることは多いという。「医療と介護・緩和QOLについてのガイダンスが明確になっていないと感じます。医療処置は『病気を治す』ことが目的なので、その後の緩和ケアに類する処置の必要性についてはあまり頭にないのかもしれない」(成田氏)。

ICTツールが「心の緩和ケア」に

これまで医療介護福祉制度の仕組みを評価する立場でものを見ていた成田氏は、実際に患者の立場になって初めて「いかに自分がいろいろな人に助けられて生きているかということを理解した」とした上で、「私の話(声が出ないので聞き取りにくいのに)をしっかり時間をかけて聞いてくれる看護師、薬剤師、医師の対応が」救いになったといい、これを“インフォームド・コンセントの実践”という言葉では言い切れない、心のこもった行動(緩和ケア)と表現している。直接的に治療やケアにあたる医療介護者の親身な対応や言葉がけは患者にとっての心の拠り所になるのはもちろんだが、成田氏の場合はもう1つ、MCSを介してのコミュニケーションが支えになっていることは前にも述べた。

グループメンバーの中でも特に大きな存在になっているのが看護師の村崎佳代子氏(豊島区本町訪問看護ステーション 訪問看護師)で、このグループを作ることを成田氏に提案した張本人でもある。成田氏が「医療は疾患を治療するだけではないことを地でやって」いると評する村崎氏に聞いたところ、MCSにコメントを書き込むにあたって「特別に気を配っていることはなく、『成田先生、どうしているかな?』とふと心に浮かんだ時に書いています」と、実に自然体だ。成田氏はしばしば「心の緩和ケア」という言葉を使っているが、がん患者への「心の緩和ケア」のあり方について村崎氏は「想いを受け止めること」であると考えている。告知から治療の過程における患者の葛藤や心の揺れに寄り添うこと、「いつも傍にいるから、辛いときは話してね」という姿勢で待つこと、であると。その意味では、直接会えなくても、MCSのようなICTツールを使って思いを書き込むだけでも心が落ち着くことがあるだろう、と村崎氏。これについて、同じくグループに参加している医師の土屋淳郎氏(豊島区 土屋医院・院長)は、多職種チームの重要性を強調する。例えば成田氏が何か相談を書き込んだとき、自分以外のメンバーが答えた方がいいと考え様子を見ていると、別の職種のメンバーが返信をしてくれるので「チームとしていいバランスを保てている」と土屋氏。「心の緩和ケア」のためには医師1人でも看護師1人でもなく、チームで支えることが不可欠なのだ。

今は「がんと診断された時から緩和ケアを」と言われる時代。治療(医療)とケア(介護)が両輪で患者をサポートすることが求められている。そして、その現場でいかにICTを生かせるかということも重要だ。「医療ICTは患者と家族を支える重要なサポーター。高学歴で知識のある人たちや高収入の人たちのみがその利益を享受できるのではなく、全ての生活者(患者)の理解を助ける“翻訳者”の役割として活用されていく必要がある」(成田氏)。さて、現実はどうだろうか。病に立ち向かいながら、より良い医療介護の実現を願って発信し続ける成田氏のメッセージに、これからも真摯に耳を傾けていきたい。

取材・文/金田亜喜子